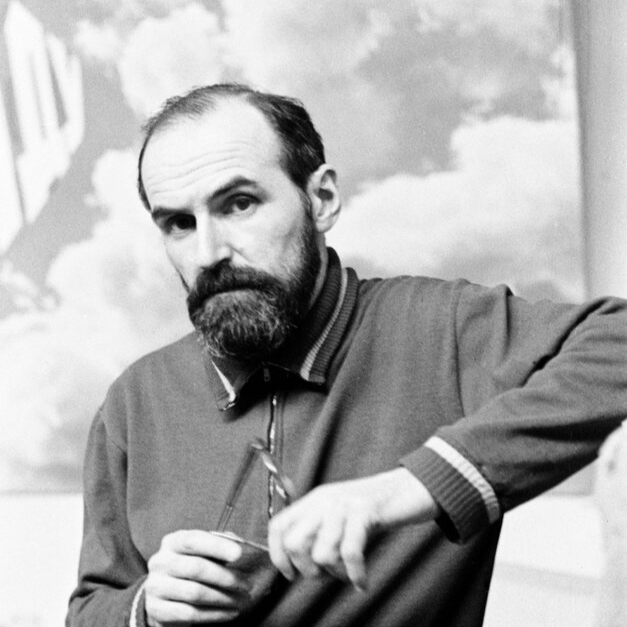

Эрик Булатов

р. 1933

Эрик Булатов считается одним из основоположников направления «соц-арт». Но сам художник отрицал это родство, считая, что поп-арт и соц-арт старались доказать, что социальная реальность — единственная реальность, а всё остальное не имеет значения. Он же всегда хотел доказать, что социальное пространство ограничено, оно имеет границу, и свобода — всегда за этой границей. В 1960-е годы Эрик Булатов экспериментирует с различными модернистскими стилями в живописи, проявляя интерес к анализу пространственных, световых и цветовых решений. В 1970 году Булатов вместе со своим другом и художником Олегом Васильевым построили себе «мансарду-мастерскую» на крыше одного из домов на Чистых прудах. Здесь они были абсолютно вольны в своих поисках. Здесь Эрик Булатов стал работать над идеей пространства — он изгибал, искривлял его, как лист бумаги. Роберт Фальк учил художника «Каждая картина — это живое существо». В произведениях Эрика Булатова открывается иное — далекое пространство. Отталкиваясь от реальности, он создает образы, отчасти напоминающие описания далекого Соляриса из знаменитого фантастического романа Станислава Лема. Именно пространство Булатов всегда считал тождественным свободе.

Андрей Ерофеев

искусствовед

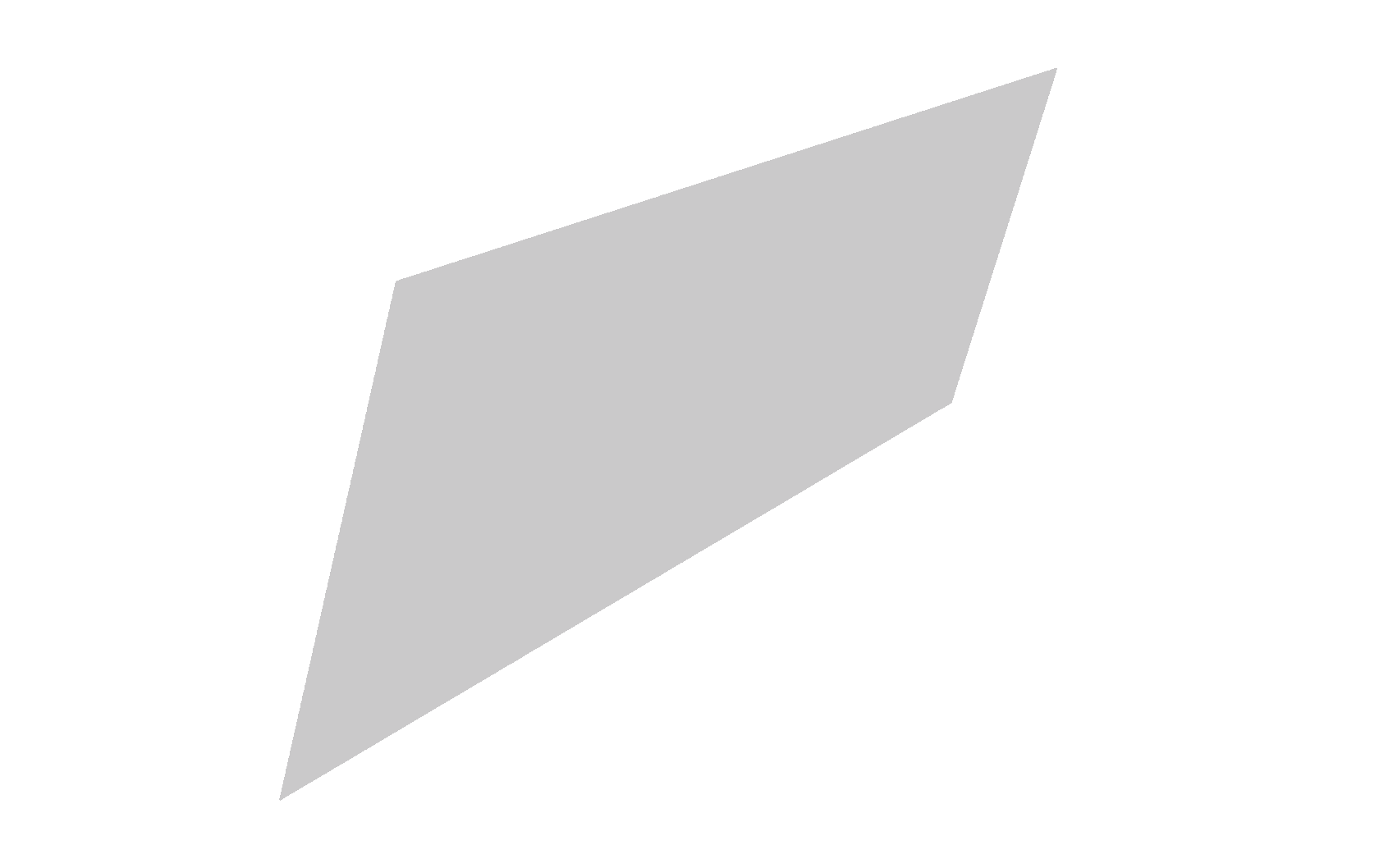

Андрей Ерофеев о картине Эрика Булатова «Сосна»: «Прилежный ученик Роберта Фалька, Эрик Булатов не мог себе позволить такого вызывающего поступка по отношению к памяти мэтра, который после смерти Фалька совершил ближайший друг Булатова Илья Кабаков. Похоронив мужа, Ангелина Васильевна каждому из учеников Фалька отобрала в память о нем по картине. Это был царский подарок, но Кабаков его отверг, чем смертельно обидел вдову. Отверг по «идеологическим» причинам – он к тому времени уже полностью разуверился в живописной системе Фалька как способе адекватного отражения реальности. По сути то же случилось и с Булатовым. На рубеже 1960-х годов его художественная концепция вошла в абсолютное противоречие с принципами Фалька.

Картина «Сосна» является наглядным тому доказательством. Глядя на нее,

людям, знающим «настоящего» Булатова в зените его грандиозного творчества, трудно поверить в ее принадлежность кисти мастера. Действительно, формат этой картины не квадратный, как все у Булатова, горизонт не намечен и та магическая иллюзия жизни, воздуха, света, пространства, которыми пронизаны его огромные холсты, в этом случае отсутствует. Между тем, в этой картине уже проявлена стержневая идея Булатова, проходящая через все его творчество и его жизненную философию. Здесь прослеживается связь с концепцией двойного света. Первый свет — это вполне конкретный, материальный свет солнца (или электролампы), который рассекает окружающую тьму, тьму не виденья и неведения. Своими лучами материальный свет вырывает из общего черного фона предметы, светотеневой игрой выявляет их форму, а расщеплением световых потоков — их окраску. Так на этой картине в центре сияющего ореола (словно в лучах прожектора) возникает сложная и подвижная пластическая фигура, которая согласно названию должна была бы изображать крону сосны. Что и говорить — сходства достичь не удалось и это явное свидетельство того, что Булатова оно совершенно не интересовало. Он не писал натурный мотив и передача всем известного облика сосны не входила в его планы. Ему было важно дать почувствовать зрителю беспокойное, подвижное состояние мира и многослойность его строения, то есть продемонстрировать качественно иное знание, чем та умиротворенно статичная и плоская картина мира, которая свойственна обывательскому взгляду на мир как на замкнутый,

уютный и обустроенный «домашний уголок».

Следует заметить, что в отличие от Кабакова, который в те годы вообще отверг живопись как инструмент познания мира, Булатов, напротив, был убежден, что именно через картину и только через нее можно что-то понять в этой жизни. Постараемся уловить и воспроизвести ход визуальной мысли художника, содержащийся в картине «Сосна». Булатов смотрит на вознесенную крону снизу и видит ее в двух ипостасях. Во-первых, как сложносоставную, многоярусную подвижную систему планов или плоскостей, образованных пушистыми ветвями.

Эти предметные характеристики он усиливает на своей картине. Нарисованная крона напоминает сложную складчатую поверхность – что-то типа скомканной бумаги или тряпки. Расположенная на плоском темном фоне она визуальной силой своих мятых поверхностей «отжимает» небольшое внешнее пространство между фоном и мнимой передней плоскостью картины. Это тот участок пространства, который отделяет смотрящего зрителя от веток дерева. Булатов здесь действует как скульптор, создающий барельеф. Наступает своим изображением вперед на зрителя.

Во-вторых, крона интересна Булатову поскольку ее поверхность не герметична, имеет щели, прорывы и по сути является сеткой, за которой виднеется дальний купол небес. Если фокусировать свое зрение на этом дальнем небе, то крона утратит и освещенность, и цвет. Покажется нам темной массой на фоне сияющих ярких прорывов. Этот эффект Булатов воспроизводит с буквальной точностью.

Мы видим в центре композицию дыру, а в ней — синеву неба и белое облако. Так в картине «Сосна» впервые Булатов наметил наличие второго света, которые в отличие от первого, освещающего изображение с фасада как бы из-за спины зрителя, движется на зрителя из глубины картины. Параллельно с темой двойного света Булатов разрабатывал в картине «Сосна» тему прорыва поверхности, щели, ведущей в картинное «чрево», вглубь, под поверхность с изобразительным слоем. Этим мотивом прорыва сквозь поверхность изображение отмечены многие ранние работы Булатова».

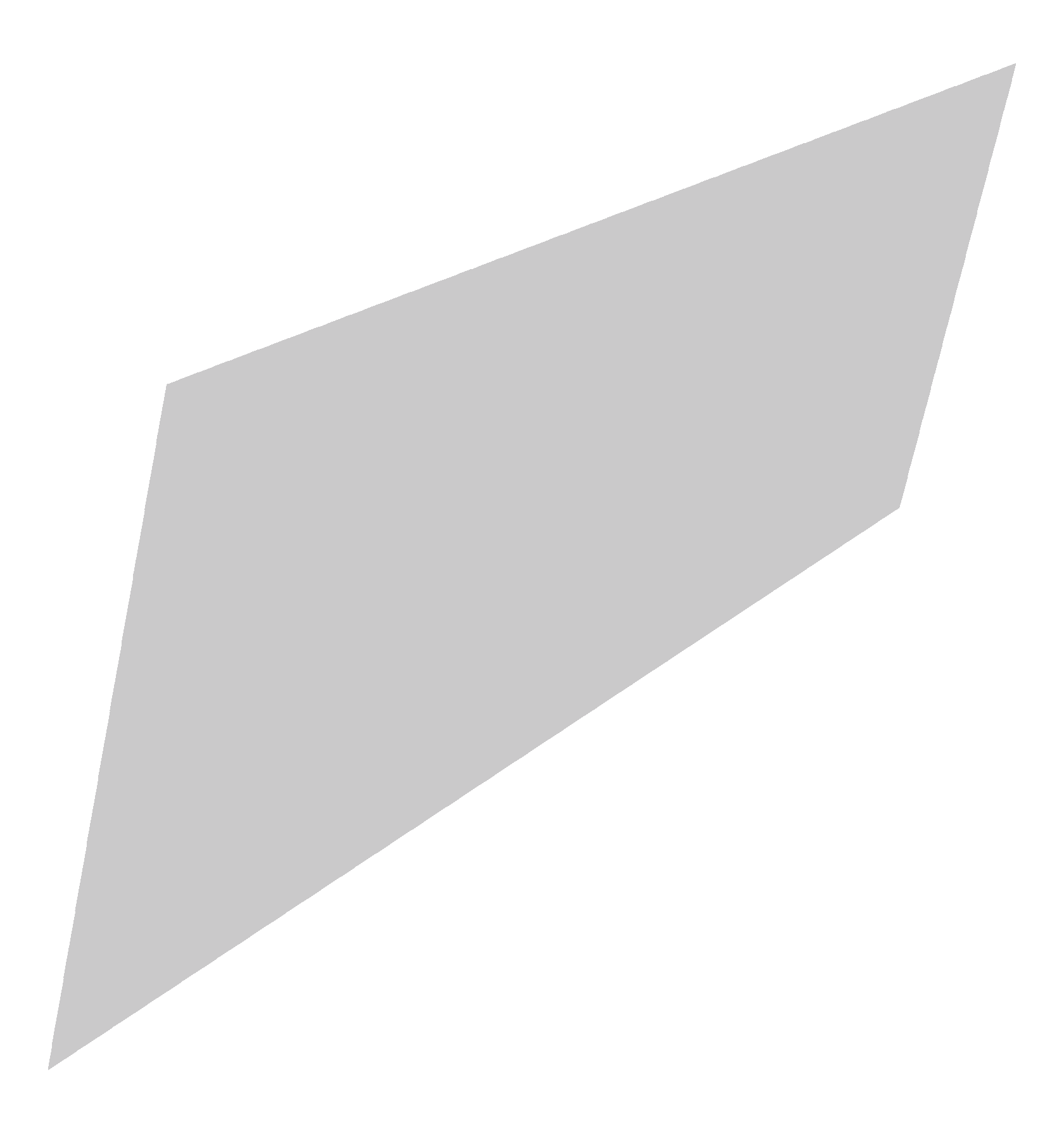

Картина «Сосна» является наглядным тому доказательством. Глядя на нее,

людям, знающим «настоящего» Булатова в зените его грандиозного творчества, трудно поверить в ее принадлежность кисти мастера. Действительно, формат этой картины не квадратный, как все у Булатова, горизонт не намечен и та магическая иллюзия жизни, воздуха, света, пространства, которыми пронизаны его огромные холсты, в этом случае отсутствует. Между тем, в этой картине уже проявлена стержневая идея Булатова, проходящая через все его творчество и его жизненную философию. Здесь прослеживается связь с концепцией двойного света. Первый свет — это вполне конкретный, материальный свет солнца (или электролампы), который рассекает окружающую тьму, тьму не виденья и неведения. Своими лучами материальный свет вырывает из общего черного фона предметы, светотеневой игрой выявляет их форму, а расщеплением световых потоков — их окраску. Так на этой картине в центре сияющего ореола (словно в лучах прожектора) возникает сложная и подвижная пластическая фигура, которая согласно названию должна была бы изображать крону сосны. Что и говорить — сходства достичь не удалось и это явное свидетельство того, что Булатова оно совершенно не интересовало. Он не писал натурный мотив и передача всем известного облика сосны не входила в его планы. Ему было важно дать почувствовать зрителю беспокойное, подвижное состояние мира и многослойность его строения, то есть продемонстрировать качественно иное знание, чем та умиротворенно статичная и плоская картина мира, которая свойственна обывательскому взгляду на мир как на замкнутый,

уютный и обустроенный «домашний уголок».

Следует заметить, что в отличие от Кабакова, который в те годы вообще отверг живопись как инструмент познания мира, Булатов, напротив, был убежден, что именно через картину и только через нее можно что-то понять в этой жизни. Постараемся уловить и воспроизвести ход визуальной мысли художника, содержащийся в картине «Сосна». Булатов смотрит на вознесенную крону снизу и видит ее в двух ипостасях. Во-первых, как сложносоставную, многоярусную подвижную систему планов или плоскостей, образованных пушистыми ветвями.

Эти предметные характеристики он усиливает на своей картине. Нарисованная крона напоминает сложную складчатую поверхность – что-то типа скомканной бумаги или тряпки. Расположенная на плоском темном фоне она визуальной силой своих мятых поверхностей «отжимает» небольшое внешнее пространство между фоном и мнимой передней плоскостью картины. Это тот участок пространства, который отделяет смотрящего зрителя от веток дерева. Булатов здесь действует как скульптор, создающий барельеф. Наступает своим изображением вперед на зрителя.

Во-вторых, крона интересна Булатову поскольку ее поверхность не герметична, имеет щели, прорывы и по сути является сеткой, за которой виднеется дальний купол небес. Если фокусировать свое зрение на этом дальнем небе, то крона утратит и освещенность, и цвет. Покажется нам темной массой на фоне сияющих ярких прорывов. Этот эффект Булатов воспроизводит с буквальной точностью.

Мы видим в центре композицию дыру, а в ней — синеву неба и белое облако. Так в картине «Сосна» впервые Булатов наметил наличие второго света, которые в отличие от первого, освещающего изображение с фасада как бы из-за спины зрителя, движется на зрителя из глубины картины. Параллельно с темой двойного света Булатов разрабатывал в картине «Сосна» тему прорыва поверхности, щели, ведущей в картинное «чрево», вглубь, под поверхность с изобразительным слоем. Этим мотивом прорыва сквозь поверхность изображение отмечены многие ранние работы Булатова».